Zeichen der Erinnerung

im Kanton Zürich

Dieses Zeichen erinnert an die Erinnerungen vieler – an die Erinnerungen einer grossen Minderheit in der Schweiz. Die Erinnerung an Kindertage in Heimen, an Menschen, die es eigentlich gut meinten. Die Erinnerung an eine Gesellschaft, deren Teil man nicht sein durfte. Die Erinnerung an schweren Missbrauch, an Gewalt. Die Erinnerung an fehlende Liebe, an Einsamkeit und an Traurigkeit. Und auch an Glück.

Bewerte die aktuelle Farbgebung der Erinnerungspunkte?

Farbgebung der Erinnerungspunkte

Umfrage

Bewerte die Formen der Erinnerungspunkte?

Formen der Erinnerungspunkte

Umfrage

Ist die Grösse der physischen Erinnerungspunkte angemessen?

Grösse der Erinnerungspunkte

Umfrage

Wie empfindest du die Gestaltung und Wirkung des Logos?

Logogestaltung «Zeichen der Erinnerung»

Umfrage

STOPP

Hier machen wir eine kurze Pause.

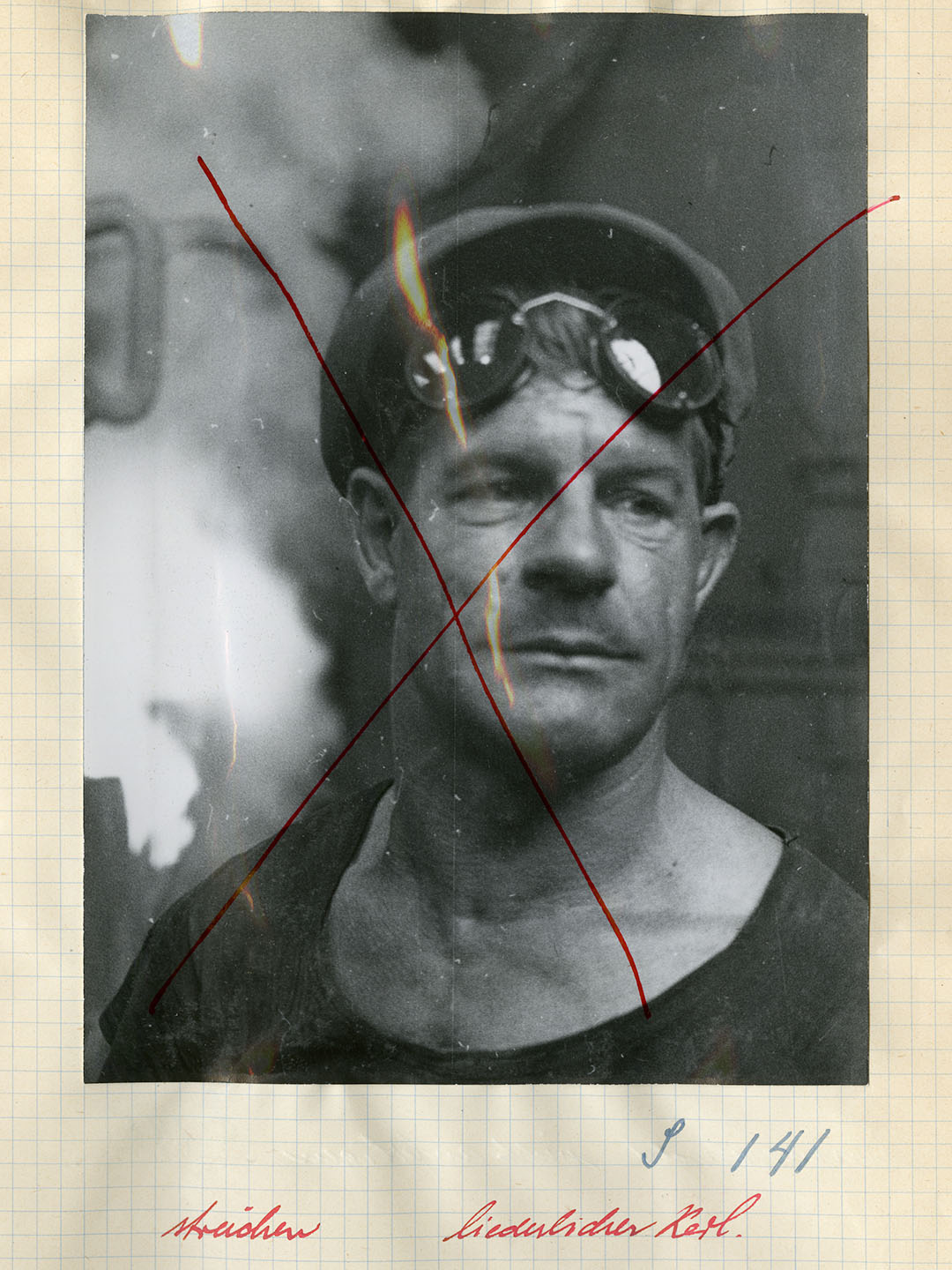

Peter

Kunz

geb.im August 1911

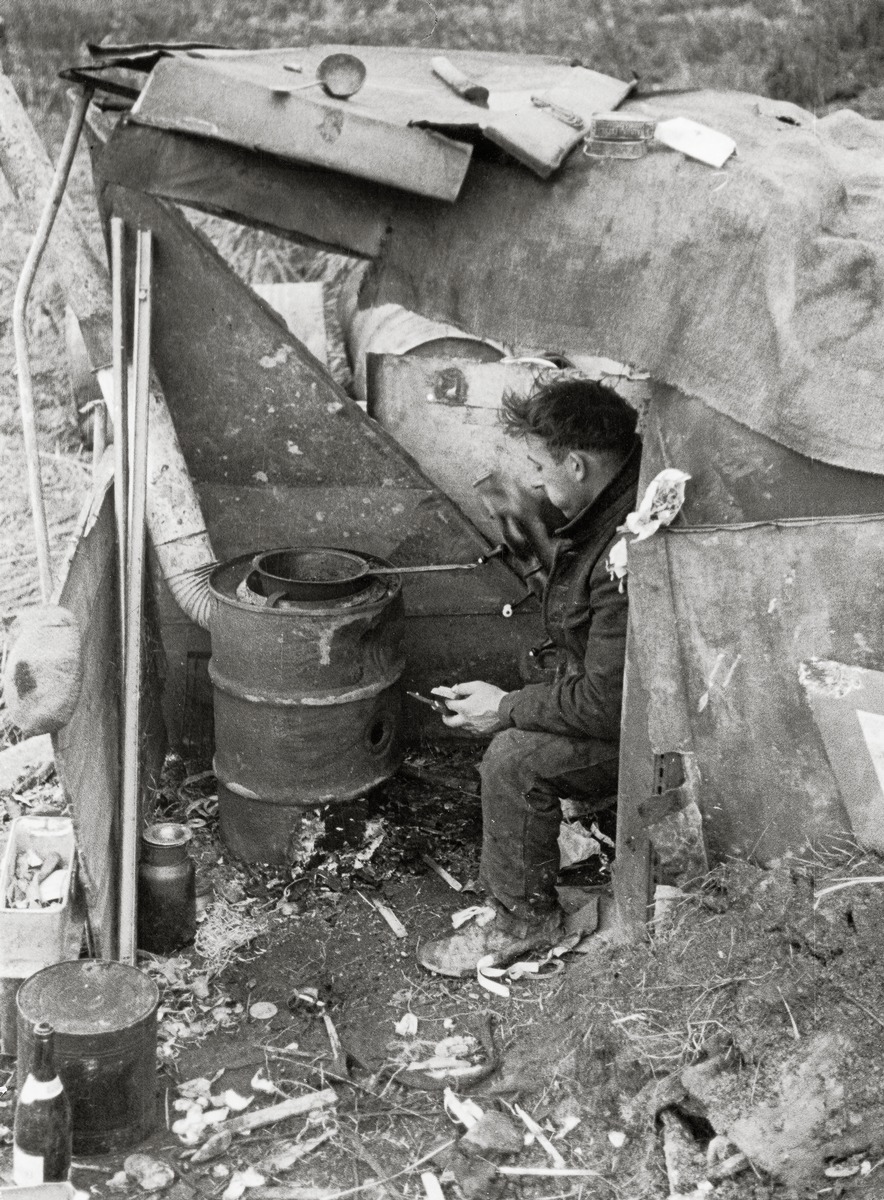

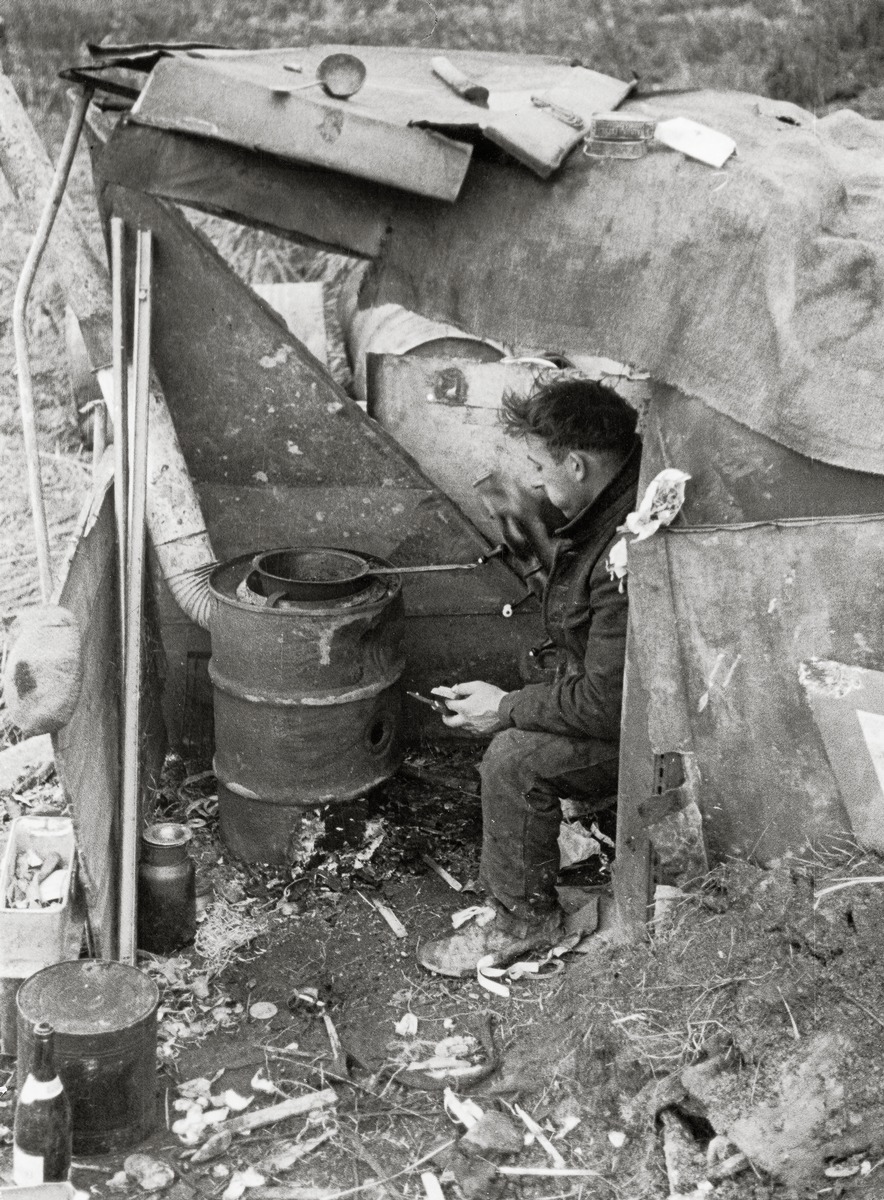

Peter Kunz war den Behörden seit seiner Jugend bekannt. Er war vorbestraft, galt als «Säufer» und «liederlicher Kerl». Bis zu seinem 46. Lebensjahr wurde Kunz wegen «arbeitsscheuem Lebenswandel» und «Trunksucht» in sechs verschiedenen Anstalten behandelt bzw. versorgt. 1957 wurde die Vormundschaft aufgrund des Wohnsitzwechsels von der Gemeinde Wettswil an die Stadt Zürich übergeben.

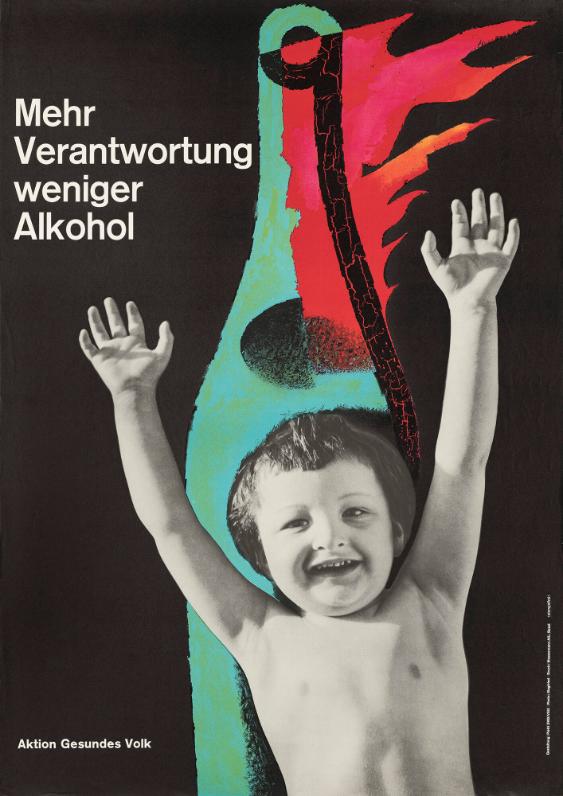

«Grosse Gefahr! Alkohol-Missbrauch»

Prävention in der Filmwochenschau

Alkoholismus wurde in der modernen Gesellschaft als Krankheit, soziales Risiko und öffentliches Problem

erkannt. Mit der Ausbreitung der Fabrikarbeit stieg der Alkoholkonsum deutlich an.

Der Staat reagierte

mit Gesetzen, Reformen und Zwangsmassnahmen. Ab 1925 konnten sogenannte Gewohnheitstrinker als Belastung für

die Allgemeinheit zwangsweise eingewiesen werden.

Mädchenheim

Dorinastift

1917 - 1953

Das Heim wurde 1917 von der «Kommission für die Versorgung hilfsbedürftiger Kinder im Bezirk Zürich»

gegründet. Zweck des Heimes war es, den Mädchen aus armen Familien in Zürich «den nötigen Arbeitsgeist

einzupflanzen».

Die Finanzierung erfolgte durch die Arbeit der Pflegekinder in der hausinternen

Wäscherei und Glätterei sowie durch Kostgelder für die untergebrachten Mädchen.

Versorgung gemäss Zürcher Versorgungsgesetz

von 1925

Früher konnten Behörden Menschen in Anstalten bringen, wenn sie als «auffällig» galten. Dafür brauchte es kein Gericht. Verschiedene Stellen konnten das Verfahren starten. Es gab Regeln für Jugendliche und Erwachsene. Oft hatten Betroffene kaum eine Chance, sich zu wehren.

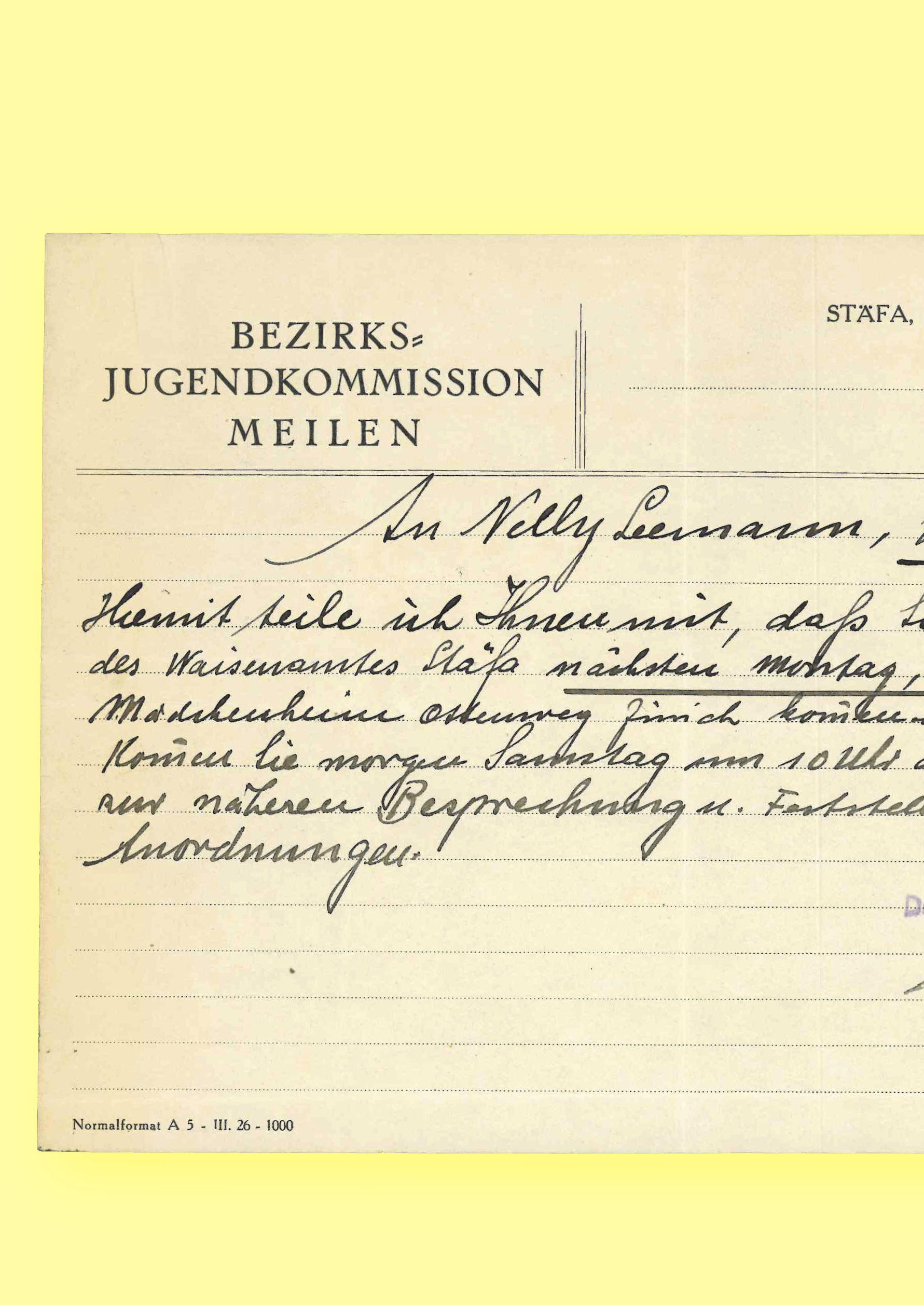

Petronella Lillian

Leemann

geb. 1913

Petronella Lillian Leemann kam im Oktober 1913 zur Welt. Sie lebte seit einem halben Jahr in diesem Dorfteil bei einer Pflegefamilie als der zuständige Amtsvormund wegen «Disziplinlosikeiten» beim Waisenamt Stäfa eine Versorgung für zwei Jahre im Mädchenheim der Heilsarmee beantragte. Die 18-jährige Nelly Leemann wehrte sich erfolglos gegen die angeordnete Versorgung.

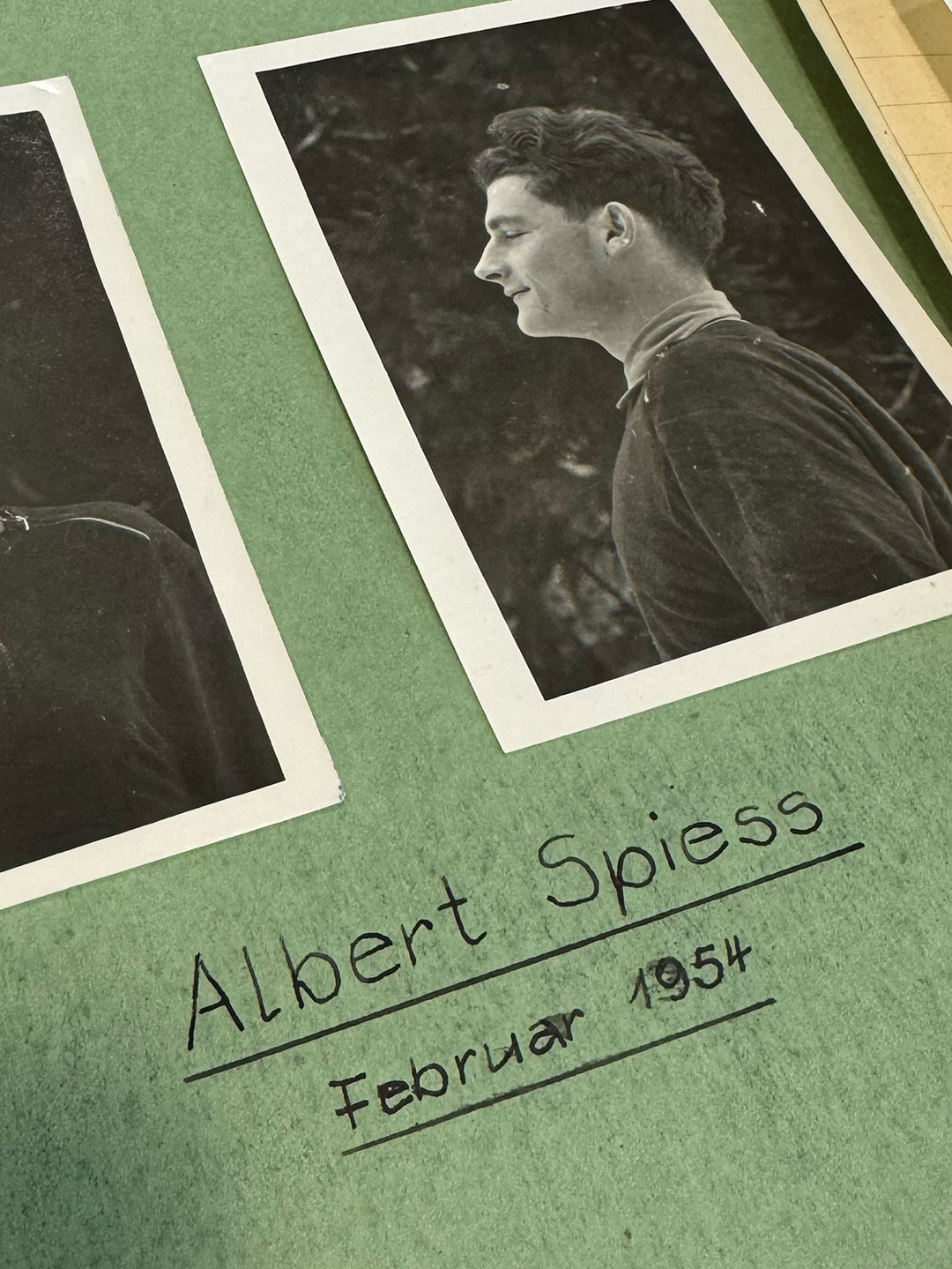

Albert

Spiess

geb. 3. Mai 1935

Die Qualität der ärztlichen Behandlung während der Versorgungszeit war oft abhängig von der finanziellen Abdeckung des Zöglings. War die Heimatgemeinde nicht bereit zu zahlen, wurden ärztliche Behandlungen auf das Notwendigste beschränkt.

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch

seit 1912 in Kraft

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch von 1907 ermöglichte der Vormundschaftsbehörde und dem Vormund umfassende Fürsorgemassnahmen für Kinder und Bevormundete. Diese reichten bis hin zur Unterbringung in einer Anstalt.

Gesellschaftliche Risiken

Wege in die Fürsorge

Viele Menschen gerieten aus wirtschaftlichen, familiären oder persönlichen Gründen in Not. Der Staat reagierte nicht selten mit fürsorgerischem Zwang. Einweisungen in Arbeitsanstalten oder Fremdplatzierungen sollten die verlorene Ordnung wiederherstellen. Für viele Betroffene bedeutete das jedoch zusätzliches Leid und lebenslange Ausgrenzung.

Kinderheim von Frl. Neukomm Uster

191X - 195X

Das Heim wurde 1930 durch die Schwestern Neukomm gegründet. Es verfolgte den Zweck Kinder aufzunehmen, die aus irgendeinem Grunde nicht zu Hause erzogen werden konnten. Auch lebten Kinder im Heim, für die man eine Änderung des Milieus als förderlich einschätzte. Die zwei Schwestern besassen und leiteten das Heim. Es hatte Platz für zehn Kinder im Alter von zwei bis dreizehn Jahren. Die Kinder des Heims besuchten die Schulen von Uster.

Zürcherische Pflegeanstalt

für geistesschwache, bildungsunfähige Kinder

Das private und interkonfessionell geführte Heim wurde im Jahr 1904 durch die gemeinnützige Gesellschaft des Kantons und des Bezirks Zürich eröffnet. Im Jahr 1933 lebten 160 Bewohner im Heim.